Y mira que apenas nos conocíamos y ya la vida urdía lo necesario para desencontrarnos minuciosamente. Como no sabías disimular me di cuenta en seguida de que para verte como yo quería era necesario empezar por cerrar los ojos, y entonces primero cosas como estrellas amarillas (moviéndose en una jalea de terciopelo), luego saltos rojos del humor y de las horas, ingreso paulatino en un mundo – Maga que era la torpeza y la confusión pero también helechos con la firma de la arena Klee, el circo Miró, los espejos de ceniza Vieira da Silva, un mundo donde te movías como un caballo de ajedrez que se moviera como una torre que se moviera como un alfil.

Julio Cortázar, Rayuela

Hace ya un mes que regresé de Buenos Aires, esa ciudad tan parecida y a la vez tan distinta a Madrid que vio nacer a algunos de los escritores más importantes del siglo XX.

Soy de esas personas que, cuando viajan, les gusta empaparse de la cultura local, absorberla; en este caso, beber Fernet con cola en algún bar de Palermo o compartir mate con un desconocido. Tengo ese afán que me hace mundano, un poco lanzado y permisivo en la inquietud. Pero no, no he venido a hablarles de mí, aunque a veces me resulte inevitable. Hoy vengo a tratar de transmitir los sentimientos que tengo, las sensaciones que me enamoran y que me provocan el deseo de comunicarlas a través de la escritura.

Siempre he sido un admirador acérrimo de Julio Cortázar. Pienso que el escritor bonaerense combinaba a la perfección fantasía y realidad, en una prosa que puede complicarse a gusto del consumidor y leerse entre líneas para descifrar al verdadero genio que se esconde dentro. Una persona desolada, surrealista, que buscaba cambiar el rumbo de la literatura y que impulsó, hasta cotas insospechables, el Boom de la literatura latinoamericana. El reconocimiento conseguido por Gabo y Vargas Llosa al recibir el premio Nobel de Literatura no pudo ser saboreado ni por Cortázar ni por Borges, probablemente los escritores argentinos más influyentes de la época.

¿Cómo pudo pasar?

Hay cosas inexplicables; asuntos muy cuestionables.

Desde que leyera por primera vez Rayuela en mi época escolar y sin apenas criterio —no es que ahora ande sobrado, pero sé defenderme y argumentar imposibles—- tuve mi primer flechazo con el personaje de la Maga, pieza clave en la historia. La Maga es una mujer frágil, que se mueve por emociones en un mundo racional en el que predomina el saber. Tierna, inocente, intuitiva… En fin, todos esos atributos que envuelven la pasión en detrimento de lo éticamente correcto. Aun así, la Maga se siente ignorante entre los integrantes de un club de intelectuales que la admiran por su incoherencia.

De esta forma, Cortázar nos introducía en las bases del surrealismo, de las sombras, las contradicciones y aquellas dudas que atormentan a los que se plantean la existencia humana.

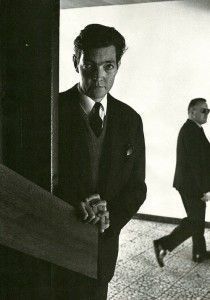

Julio Cortázar por Hugo Guerrero Marthineitz Mondo Kronhela Literatura

Ser la Maga significaba disfrutar de los placeres efímeros, vibrar con la música sin saber descifrar sus notas, ser libre e imprecisa, bailar la vida sin ataduras, soñar en alto y llamar gritando a la locura. No tener miedo a lo que venga, ser valiente y, quizá, irresponsable.

Todos somos un poco La Maga, especialmente en días oscuros en los que no acabamos de encontrar el sentido y decidimos tirarnos por la borda, salir de juerga, hacer esa llamada que jamás haríamos. En definitiva, tirarnos a la piscina, como diría un gran amigo, que de esto, de los amoríos, entiende una barbaridad.

Todo se limita al amor, ¿no creen?

Sorprendentemente esta semana, en busca de una cita —entiéndase frase célebre— para mi blog, descubrí a la poeta argentina Alejandra Pizarnik. Al instante quedé conmovido. Sirva de reflexión esta frase que recopilé de ella:

Simplemente no soy de este mundo… Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir; tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva… No puedo pensar en cosas concretas; no me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos, de donde no es, de los encuentros con nadie… ¿Qué haré cuando me sumerja en mis fantásticos sueños y no pueda ascender? Porque alguna vez va a tener que suceder. Me iré y no sabré volver. Es más, no sabré siquiera que hay un «saber volver». No lo querré acaso.

Según iba leyendo más y más, me convertí en adicto a la pluma de esta señorita de apellido impronunciable y prosa de tendencia maldita. Buceé en su obra, secuenciando el presente y tratando de entender su angustia. En realidad, el mayor de los temores se limitaba a la vida, a la lucha constante de enfrentarnos a nuestro destino. Sería fácil tildarla de cobarde, pero sus palabras, cargadas de derrotismo, me resultaban de una sinceridad aplastante.

Alejandra Pizarnik tuvo una vida agitada, muchas veces triste, de excesos e incomprensión absoluta. Podía sentirse inferior, aterrada y, por momentos, lúcida, con una inspiración que resultaba irresistible. La muerte siempre le era cercana, a pesar de que sus seres queridos la alertaban y la invitaban a la vida. Al final de los finales, no pudieron salvarla.

Desde un primer momento pensé que ella, Alejandra, podía ser la Maga. Tuve esa sensación que nos asalta en contadas ocasiones, ese saber algo sin poder expresar el porqué. Ni siquiera podría definirlo pero, en cierta medida, sabía que no me equivocaba.

En la década de los sesenta Julio y Alejandra se conocieron, en París. Ambos, como escribiría el novelista «andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos». Fruto de la amistad que les unía y de las inquietudes que compartían, un buen día Alejandra le dijo: la Maga soy yo.

Solo soy un mero narrador y observador de la vida, por eso no les contaré más de esta historia de auténticos héroes de carne y hueso. Y no lo haré porque entiendo poco del querer, respiro inmadurez y, además, no soy yo quien debe hacerles sentir, sino ustedes los que deben sentirse sentidos.

Así me despido, no sin antes hacerles entrega de una de las últimas cartas que Julio envió a Alejandra. Un año más tarde, la gran poeta argentina se quitaría la vida ingiriendo cincuenta pastillas de un barbitúrico.

Mi querida, tu carta de julio me llega en septiembre, espero que entre tanto estás ya de regreso en tu casa. Hemos compartido hospitales, aunque por motivos diferentes; la mía es harto banal, un accidente de auto que estuvo a punto de. Pero vos, vos, ¿te das realmente cuenta de todo lo que me escribís? Sí, desde luego te das cuenta, y sin embargo no te acepto así, no te quiero así, yo te quiero viva, burra, y date cuenta que te estoy hablando del lenguaje mismo del cariño y la confianza –y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya, pronto, una carta tuya. Eso otro es también vos, lo sé, pero no es todo y además no es lo mejor de vos. Salir por esa puerta es falso en tu caso, lo siento como si se tratara de mí mismo. El poder poético es tuyo, lo sabés, lo sabemos todos los que te leemos; y ya no vivimos los tiempos en que ese poder era el antagonista frente a la vida, y ésta el verdugo del poeta. Los verdugos, hoy, matan otra cosa que poetas, ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo, no humildad, no obsecuencia, sino enlace con esto que nos envuelve a todos, llámale la luz o César Vallejo o el cine japonés: un pulso sobre la tierra, alegre o triste, pero no un silencio de renuncia voluntaria. Solo te acepto viva, solo te quiero Alejandra.

Escríbeme, coño, y perdoná el tono, pero con qué ganas te bajaría el slip (¿rosa o verde?) para darte una paliza de esas que dicen te quiero a cada chicotazo.

Julio.»

París, 9 de septiembre de 1971

Nicolás,

¡Qué artículo! Hay días en los que andas pensando algo y de pronto alguien parece haberte escuchado. Llevo todo el día pensando en Rayuela y en que debo coger ese libro y volver a decorarlo. Y pensaba en la Maga, ese personaje que tanto me marco y que tan importante se ha hecho para mi, cada día más.

Gracias por este artículo y por narrarnos un poco de la historia de Julio Cortázar y Alejandra Pizarnik.

Enhorabuena por el artículo, muy bien hilado y maravillosa la carta, no la conocía.

Brillante, fascinante, tenaz y con ritmo. Con estos dos seres como protagonistas, la imaginación y el deseo vuelan…

Hola Nicolas

Resiulta muy coincidente y alegre encontrarse con tu entrada… de esas que dan ganas de saber mas.

Me paso de tener tu misma certeza sobre la identidad de La maga.

Pregunta, si sos tan amable:

Cuando Pizarnik dijo «La maga soy yo»? O ¿donde lo encontraste?