«Comment is free, but facts are sacred» – P.C. Scott

«Marzo de 2018, una marea humana desborda las calles de La Paz, Sucre y Potosí, las ásperas laderas de Cochabamba y las frondosas planicies de Santa Cruz. El verano se extingue pero, hoy, nadie tiene frío pues Bolivia entera marcha arropada por la bandera más grande de todos los tiempos: 200 kilómetros de tela azul, de esperanza nacional por recuperar el mar perdido. Cuando, en medio de la manifestación, llego a la Plaza San Pedro de la capital, noto un tirón de la manga. Ni la autora de la infracción ni el chico que la acompaña se levantan más de un metro del suelo. “A la próxima te saco tarjeta amarilla”, le reprocho. Tarda en arrancar, pero termina contándome su problema. Anoche, su madre volvió a casa con un regalo especial: unas gafas de buceo para cuando visitasen por primera vez el mar. Desde entonces, los hermanos peleaban por quién las usaría primero. Por fin, acordaron jugárselo a una apuesta: el hermano mayor decía que se podía andar sobre las aguas, mientras la niña decía que no. Quien tuviera razón estrenaría las gafas. “Entonces, señor, ¿se puede caminar sobre el mar?”. Pareciera que el hermano no tuviera muchas luces: ¿si cree poder andar en el mar, para qué quiere estrenar las gafas? Nada más lejos de la verdad. Cuando respondo: “No, chicos, no se puede”, los dos sonríen».

¿Increíble? Estoy de acuerdo. Esencialmente, porque me lo he inventado. Cuando uno experimenta con el realismo mágico, a veces se pasa de pimienta y le acaba saliendo más mágico que realista. Sin embargo, gran parte del relato es verdad. Por ejemplo, en marzo de 2018 sí hubo una manifestación nacional en Bolivia para reivindicar un acceso soberano al mar, que perdieron, a manos chilenas, tras la Guerra del Pacífico. Además, también rompieron el récord mundial de la bandera más larga de la historia, con 200 kilómetros de longitud. Y, desde el punto de vista subjetivo, millones de bolivianos se ilusionaron con la posible reconquista del litoral. Entonces, ¿importa que altere unos hechos irrelevantes (una conversación con dos críos) para reportar lo sucedido? ¿Acaso no se puede narrar la verdad a través de la ficción? Si usted piensa que no, bienvenido a mi equipo. Pero un espléndido elenco de reporteros discreparía de nosotros en la teoría, y muchos más en la práctica.

Los fabuladores

Hace unas semanas me mudé a Ruanda. Parte de culpa la tiene Ryszard Kapuscinski, uno de los mejores fabuladores del siglo XX. Durante décadas, el periodista polaco fue testigo de la descolonización y de las turbulencias del África poscolonial. Vivió doce golpes de estado, fue cuatro veces condenado a muerte, reportó desde Luanda cuando partieron los portugueses, narró la vida en la corte del emperador Haile Selassie, y todo ello sin dejar de compartir techo y comida con los marginados. En su madurez, publicó varios clásicos de la crónica moderna: Un día más con vida —sobre la que acaban de hacer un documental de animación—, El Emperador, Ébano, el Shah, El Imperio… y yo tuve la suerte de leerlos en mi adolescencia. Hasta entonces apenas leía ni fantaseaba con grandes viajes. No creo en las grandes epifanías vitales, pero si tuviera que asignarme una, sería haber leído a Kapu.

Sin embargo, el «cronista del siglo» había sepultado varios esqueletos entre sus páginas y, en 2010, su discípulo y amigo Arthur Domoslawski los desenterró en una biografía póstuma. En ella revelaba la colaboración de Kapuscinski, aunque inocua y descorazonada, con los servicios comunistas de inteligencia. Poco quilombo. Pero Domoslawski también demostraba que Kapu fantaseó gran parte de sus libros. Mucho quilombo. Kapu, presentado como amigo del Che, Allende y Lumumba probablemente solo conoció al tercero. Se inventó que los cadáveres de los disidentes de Amín alimentaban a los peces del lago Victoria, que las niñas Dinka y Nuer tienen prohibido tocar a las vacas, que unos soldados belgas lo amenazaron de muerte y docenas de anécdotas más. Una década antes de la controvertida biografía, el antropólogo John Ryle ya había señalado algunas incongruencias en la obra del reportero polaco. Por ejemplo, en El Emperador, Kapuscinski «transcribe» literalmente los testimonios de miembros de la corte de Haile Selassie, el último emperador etíope, pero emplea palabras y conceptos sin equivalente en arameo.

¿Si te inventaste atravesar una manada de búfalos con el coche en primera marcha, puedo confiar en tu relato del genocidio ruandés?

Las indagaciones de Domoslawski demostraron que había pastel, pero no resolvieron su tamaño. Si Kapu no regresa de la tumba, habrá que vivir con ello. Pero es un fastidio, Ryszard. A ver, en serio, ¿de verdad te sorprendió una serpiente cascabel en el Serengueti, debajo del somier, y tuviste que aplastarla con un bidón de gasolina, forcejando entre la vida y la muerte durante un cuarto de hora hasta desangrar a la fiera? Te parecerá una tontería, pero si me mientes en lo trivial, ¿puedo fiarme en lo transcendente? ¿Si te inventaste atravesar una manada de búfalos con el coche en primera marcha, puedo confiar en tu relato del genocidio ruandés? De habernos dicho que escribías novelas, te habríamos leído igual y además te creeríamos cuando dijeses ir en serio.

Kapuscinski fue un gran fabulador. Pero no el único, ni el mayor. Quien lo llamaba maestro, Gabriel García Márquez, también falsificó sus crónicas descaradamente. Además fue un genio precoz. Con 27 años, el periódico más respetado de Colombia, El Espectador, le envió a cubrir unas protestas en la remota Quibdó, en pie de guerra contra su aislamiento. Tras varios días de viaje, se encontró un pueblo en calma. Pero si Mahoma no va a la montaña… Gabo creó una manifestación ficticia, los aldeanos posaron para su cámara y unos días después El Espectador publicaba Historia íntima de una manifestación de 400 horas. Gabo no se inventó una manifestación cualquiera, sino la más épica jamás narrada: nueve días lloviendo sin cesar, ni un solo incidente ni grito contra Colombia, noches sin dormir, días sin comer, cánticos locales…

Quiénes busquen explicaciones culturales al fenómeno se quedarán a medias. No todos los cronistas anglosajones mintieron, pero los mejores sí. Truman Capote tergiversó partes de su legendario A sangre fría, sin explicitar el cameo que la ficción hacía en su crónica. Bruce Chatwick admitió haber mentido en Patagonia «un poquito», no más del 5%. Ele roba mas ele faz, que dirían en Brasil. Y no me tiren de la lengua con Hemingway. Por no saltar de rama periodística y hablar del photoshop que Steve McCurry, venerado fotógrafo de la agencia Magnum, les endosaba a sus composiciones. Todos remodelaron la realidad sin señalizárselo al público.

Alegato de la alquimia periodística…

Hemos marcado con tiza el cadáver e identificado a los culpables. Falta el móvil. ¿Por qué mienten tantos periodistas literarios? Empecemos por la hipótesis más mundana: lo hacen por ambición e instinto de supervivencia. El periodismo es un oficio vocacional. Y, como tal, lo colman hordas de jóvenes con talento dispuestos a renunciar a su tiempo libre por una remuneración irrisoria. No hay pecera para tanto tiburón y la competencia es feroz. Por lo tanto, relajar la engorrosa restricción de narrar la verdad y nada más que la verdad podría ser una ventaja decisiva para firmar en The New Yorker.

Desde el relativismo radical, los fabuladores crean mundos además de reportarlos

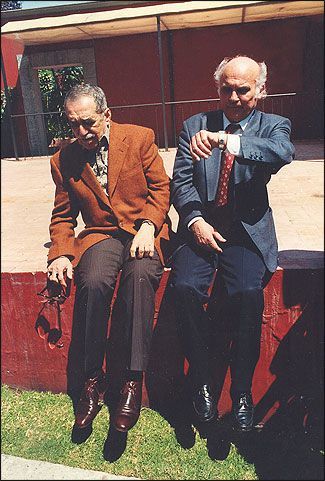

Gabriel García Márquez y Ryszard Kapuscinsk. Foto: Ibero-American New Journalism Foundation

A la ambición profesional se podría añadir la literaria: el deseo de escribir un gran texto. Aprendemos a realizarnos a través de nuestra obra, aún con dientes de leche, puliendo los torreones de castillos de arena en la playa. Hacer algo bien sienta mejor que bien. Tal vez por eso sea tan difícil reportar sin inventar. Paréntesis personal. Durante la primera mitad del año, viajé por América Latina queriendo escribir mi primer libro de crónicas, que a este ritmo publicaré con mi primera pensión. Al sentarse frente al teclado, uno quiere narrar historias memorables, con personajes desmesurados, diálogos poéticos, situaciones extremas y dilemas irresolubles. Pero nuestra experiencia no siempre es desmesurada, poética, extrema ni contradictoria. Ni siquiera es suficientemente gris y plana para parodiarla. Por ejemplo, mientras me documentaba acerca de la economía argentina, soñaba con que un taxista bonaerense me impartiera una clase magistral. Sabía perfectamente el monólogo que quería, pero por más que tirase la caña, ninguno picaba. Que si Messi tal, que si Diego cuál, que si Macri gato… pero poca teoría económica. Así que busqué otra introducción al capítulo, menos personal, más seca y, en definitiva, peor. Pero no se imaginan la tentación de pintarles un chófer despotricando sobre el librecambismo de Sarmiento y el corporativismo peronista.

Por último, los atajos de los fabuladores pueden explicarse sin apelar al cinismo. Eso hizo García Márquez en una charla de Kapuscinski, en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Durante la tertulia, el colombiano preguntó si un cronista podría «pintar» lágrimas en la cara de una viejecita triste para «reforzar el efecto literario». Tras recibir la negativa del público, argumentó que “el periodista tiene derecho a «pintar» esas lágrimas para reflejar mejor la atmósfera del momento, el estado anímico del personaje descrito”. Acto seguido, se dirigió al maestro: «tú también mientes a veces ¿verdad, Ryszard?». Gabo acababa de defender la alquimia periodística: contar la verdad a través de la mentira. Eso hacía Kapu según el escritor Neal Ascherson, quién negaba la existencia de una frontera impermeable entre el reportaje y la literatura. El angoleño José Eduardo Agualusa fue aún más lejos en su defensa del polaco: «ningún periodista escribe sobre la realidad». Desde este relativismo radical, los fabuladores crean mundos además de reportarlos. Ergo, si disparan a Kapu, nos disparan a todos.

Los grandes fabuladores comparten un rasgo común con los infames productores y consumidores de fake news contemporáneas: conocen la verdad antes de que los hechos la refrenden

… y refutación: el valor de la verdad

La defensa de alquimia periodística es ingeniosa pero endeble. En palabras de Laia Guerrero, «el contrato previo y tácito con un lector acerca de si un texto es o no es ficción, sí importa». Tergiversar los hechos viola este contrato. Timothy Garton Ash va más allá en la misma dirección. El británico defiende que la distinción entre ficción y reportaje, siempre necesaria, se vuelve sagrada cuando el periodista atestigua los grandes hechos de la historia. El sufrimiento de los desplazados, derrotados u oprimidos nunca debería ser terreno para la fabulación o el lucimiento personal.

Estos argumentos, sencillos y escuetos, bastan para desacreditar el uso de la mentira para contar la verdad. Pero hay un tercero especialmente relevante en la actualidad. Pese a su genialidad y sensibilidad, los grandes fabuladores comparten un rasgo común con los infames productores y consumidores de fake news contemporáneas: conocen la verdad antes de que los hechos la refrenden. García Márquez defendía que podía «pintarle» una lágrima a una ancianita triste porque presumía saber que estaba triste, pese a que no llorase. De la misma forma, muchos lectores de Breitbart quizás no creyesen que Hillary Clinton dirigiese una trama de pedofilia desde una pizzería de Nueva York. Pero estaban convencidos de que la noticia contaba una verdad más profunda acerca del personaje. Por eso los fanáticos son tan impermeables a los hechos: poco importa que no coincidan con su narrativa, porque esta conduce a una verdad innegociable.

Sin embargo, el cronista debe cuestionar las creencias preestablecidas, empezando por las propias. Mientras construye su relato, debe preguntarse qué le haría cambiar de opinión, e intentar invalidar sus hipótesis preliminares. Es un incordio, pero no hay otra receta para atajar la demagogia y el pensamiento inercial. Alterar los hechos para reforzar el relato equivale a dopar su veracidad a los ojos del lector. Y quién no avisa sí es traidor.

*Imagen de portada: Kapuscinski en Angola, 1975.